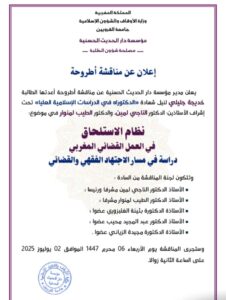

ناقشت الطالبة الباحثة والمحامية بهيئة الدار البيضاء خديجة جليلي أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية العليا و ذلك يوم الأربعاء 6 محرم 1447 الموافق 2 يوليوز 2025 بمؤسسة دار الحديث الحسنية، تحت عنوان نظام الاستلحاق في العمل القضائي المغربي دراسة في مسار الاجتهاد الفقهي والقضائي.

تألفت لجنة المناقشة من الأساتذة الناجي لمين مشرفا ورئيسا، والطيب لمنور مشرفا، وبثينة الغلبزوري عضوا، وعبد المجيد محيب عضوا، ومجيدة الزياني عضوا.

يبرز هذا البحث أهمية خاصة من حيث موضوعه ومقارباته العلمية والعملية، فهو يتناول قضية النسب باعتبارها إحدى القضايا الجوهرية التي تتعلق بهوية الشخص وصلته بمن ينتمي إليهم دينيا واجتماعيا وماليا. وقد عرفت قضايا النسب عبر التاريخ تطورات متلاحقة، خصوصا مع ظهور وسائل جديدة لإثباته كالبصمة الوراثية.

كما يعالج البحث ارتباط موضوع الاستلحاق بحقوق الطفل، التي أصبحت محط اهتمام واسع على المستوى الدولي والوطني، في ظل مصادقة المغرب على اتفاقيات دولية عديدة تعزز حماية هذه الحقوق. ويأتي هذا العمل ليسد فراغا في الدراسات التي حاولت تناول الاستلحاق في أبعاده الفقهية والقانونية والقضائية بشكل متكامل، مع مراعاة مستجدات الواقع الاجتماعي المغربي.

تنوّعت دوافع اختيار الباحثة لهذا الموضوع بين موضوعية وذاتية، إذ فرضت راهنية قضايا النسب والتطورات الطبية والحقوقية المحيطة بها ضرورة بحثها بعمق وتقييم آثارها. أما على المستوى الشخصي، فقد جاء الاختيار بدافع اهتمامها الخاص بالفقه الإسلامي وقضايا الطفل والمرأة والأسرة عموما، وإيمانها بأن نظام الاستلحاق يؤثر بشكل مباشر في حقوق الطفل وهويته واندماجه السليم في المجتمع.

اعتمدت الدراسة خطة بحثية تضمنت فصلا تمهيديا وبابين وخاتمة. تناول الفصل التمهيدي المفاهيم الأساسية لنظام الاستلحاق وأنواعه ودوره في حماية النسب. وخصص الباب الأول لدراسة الاتجاه الرافض للاستلحاق في الفقه الإسلامي والعمل القضائي المغربي، مع عرض الأدلة الفقهية والقضائية، ثم بيان اتجاه المجوزين وأثر مواقفهم على القضاء المغربي. أما الباب الثاني، فقد ناقش تأثير التطورات الحقوقية والطبية على موضوع الاستلحاق وتداعياتها على التشريع والعمل القضائي المغربي. وفي الخاتمة، عرضت الباحثة أهم النتائج والتوصيات.

انطلقت الأطروحة من إشكالية مركزية هي مدى إمكانية القول بصحة الاستلحاق عند اختلال شروطه التقليدية، بالاستناد إلى الأدلة الشرعية والتطورات الطبية والحقوقية. وقد أتاحت هذه الدراسة الوقوف على اختلاف التوجهات الفقهية والقضائية حول الموضوع، مع تقديم قراءة جديدة للأدلة الشرعية مستنيرة بمقاصد حفظ النسب والتشوف لإثباته.

كما بينت الباحثة كيف مر القضاء المغربي بتحولات مهمة، إذ اتسم في البداية بتوجه متشدد رافض للاستلحاق حتى مع الإقرار بالنسب، حماية للأعراض والأنساب. غير أن هذا التوجه عرف تطورا تدريجيا، ليصبح الإقرار مقبولا ما لم يصرح المقر بأن الولد ثمرة علاقة غير مشروعة.

يمثل هذا البحث إضافة علمية قيمة للنقاش الفقهي والقانوني في المغرب، ومساهمة في تعزيز التقارب بين الاجتهاد الفقهي والتشريع والقضاء ومراعاة المستجدات الحقوقية والطبية التي يشهدها المجتمع المغربي .